人が亡くなると、役所へ「死亡届」を提出する必要があります。実際には多くの場合、遺族に代わって葬儀社が手続きを行うため、死亡届そのものを見たことがない方も少なくありません。

死亡届を提出することで、戸籍への記載や火葬・埋葬の許可など、死後すぐに必要となる手続きが進められるほか、税務署への通知も行われます。

本記事では、死亡届の様式や提出方法、提出後に連動して行われる各種手続きについて分かりやすく解説します。

親や身近な人が亡くなると、悲しみの中で何をすべきか迷ってしまうことがあります。まず最初に行う手続きのひとつが死亡届の提出です。

死亡届は、戸籍や住民票への記載、火葬・埋葬の許可、税務署への通知など、さまざまな手続きの基礎となります。この記事では、死亡届の書き方・提出方法から、提出後に行われる手続きまで詳しく解説します。

目次

死亡届とは?

死亡届とは、死亡の事実を市区町村役場に届け出る書類です。死亡届を提出することで、戸籍に死亡が記載され、住民票が抹消されるほか、火葬許可や税務手続きがスムーズに進むようになります。

- 提出期限:死亡を知った日から7日以内(国外死亡は3か月以内)

- 届出先:死亡地・本籍地・届出人所在地のいずれかの市区町村役場

- 届出できる人:親族、同居人、家主、地主、後見人など

夜間や休日でも提出可能です。葬祭業者が代行することもあります。

死亡届に必要な書類

死亡届を提出するには、まず死亡診断書または死体検案書が必要です。

- 死亡診断書:病院などで受診していた病気や怪我が原因の場合に医師が発行

- 死体検案書:事故や不審死など、診療記録のない場合に医師が発行

どちらも相続手続き上の効力は同じです。

また、以下も必要です:

- 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

- 死亡届(市区町村役場で入手可能)

死亡診断書はコピーを取っておくと、保険金請求や遺族年金などの手続きに便利です。

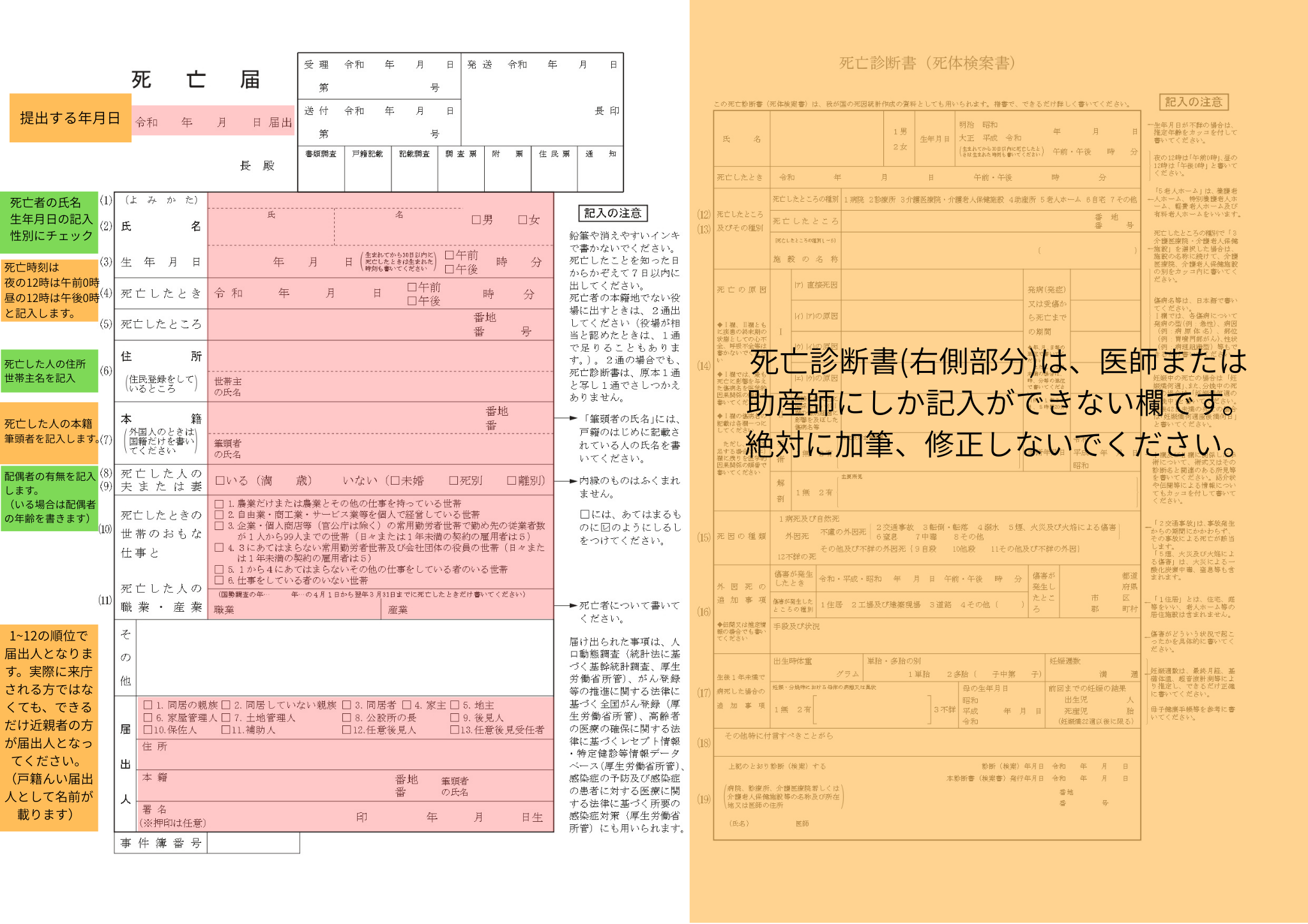

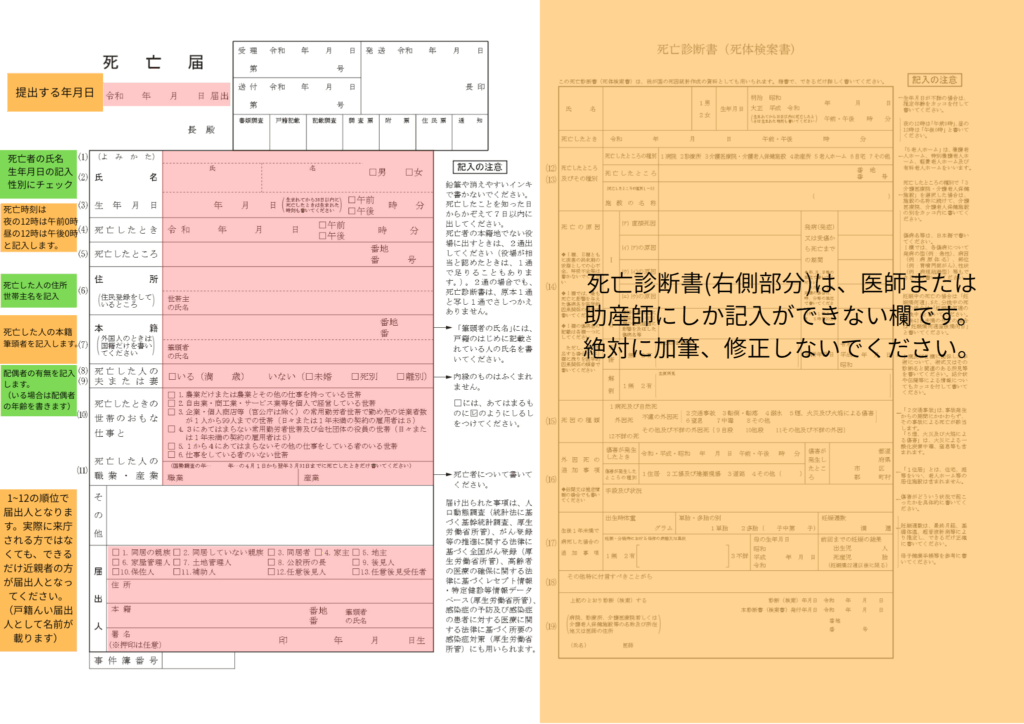

死亡届の書き方

死亡届には、以下の情報を記入します。

- 死亡した人の氏名・住所・本籍

- 配偶者の有無や届出人の情報

- 死亡日・死亡場所

ポイント:誤字脱字を避け、戸籍情報と一致するように記入しましょう。

市区町村によっては、書き方見本やサンプルが用意されていることがあります。

基本的に記入するのは左側の部分です。

赤色に塗りつぶされた所を記入していただければ問題ありません。

死亡届の提出方法

死亡届は、以下の方法で提出できます:

- 窓口に直接提出:市区町村役場の戸籍課などで受付

- 郵送で提出(自治体によって可能)

- 代理提出:葬祭業者や親族が提出可能

提出後、火葬許可証(埋葬許可証)が発行されます。

火葬後、火葬許可証は埋葬許可証に変わり、納骨時まで大切に保管してください。

死亡届提出後に行われる手続き

死亡届を提出すると、以下の手続きが行われます。

戸籍への記載・住民票の抹消

- 戸籍に死亡が記載され、住民票が抹消されます。

- 相続手続きには、死亡届が反映された戸籍謄本や住民票除票が必要ですが、反映には数日〜1週間以上かかる場合があります(特に死亡地と本籍地が異なる場合)。

火葬・埋葬の許可

- 死亡届提出後、火葬許可証が発行されます。

- 自治体によっては別途申請が必要な場合もあります。

- 納骨まで埋葬許可証は紛失しないよう保管してください。

税務署への通知

- 相続税法に基づき、死亡届提出後、翌月末までに国税庁(税務署)へ通知されます。

- 所有していた固定資産や評価額なども通知され、相続税の申告が必要かどうか判断されます。

- 申告が必要な場合、「相続税についてのお尋ね」が死亡後6~8か月で送付されます。

- 相続税申告期限は死亡から10か月なので、早めに税理士に相談することをおすすめします。

注意:「死亡届が提出されたら預金口座が凍結される」という誤解がありますが、死亡届自体は銀行に通知されません。口座凍結は銀行が独自に行う手続きです。

死亡届提出後も必要な手続き

死亡届の提出はスタート地点に過ぎません。その後、相続手続きや遺産分割、各種保険や年金の手続き、遺品整理など、多くの手続きが続きます。葬祭業者に任せる場合でも、相続人自身で行う手続きもあるため、準備と確認を怠らないようにしましょう。

死亡届記載事項証明書について

死亡届に記載された内容を証明する公的書類です。死亡届の原本は役所に保管されるため閲覧できませんが、その内容を証明するために交付されます。

戸籍謄本・除籍謄本などと異なり、「死亡の届出をした」という事実と、その記載事項を確認できる点が特徴です。

取得方法

- 請求先:死亡届を提出した市区町村役場の戸籍担当課

- 必要書類:

- 請求書(役所に備え付けあり)

- 請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

- 場合によっては委任状(代理人が請求する場合)

- 手数料:1通あたり300円〜400円程度(自治体によって異なる)

- 請求方法:窓口請求が一般的。郵送請求が可能な自治体もある。

何に必要なのか

- 相続手続き(銀行口座の解約、不動産登記など)

- 保険金の請求(生命保険・共済など)

- 年金手続き(遺族年金の請求など)

- その他:死亡事実の公的証明を求められる場面

取得できる人

死亡届記載事項証明書は誰でも自由に取れるものではありません。

- 基本的に請求できる人

- 届出人本人

- 故人の配偶者、直系親族(子・孫・父母など)

- 相続人

- 代理人(上記の人から委任状を受けた者)

- 利害関係人

第三者は正当な理由がない限り取得できません。

「死亡届記載事項証明書」は、相続や保険など死亡を証明する必要がある手続きで利用される大切な書類です。戸籍だけでは不十分な場合に請求を求められるケースがあるため、必要になったら速やかに役所で取得しましょう。

利害関係人とは?

ある出来事や手続きに関わって、「利益を得る可能性」や「不利益を受ける可能性」がある人を指します。

具体例でいうと

- 相続の場合

亡くなった人の財産を受け継ぐ「相続人」が利害関係人。

(例:銀行口座の解約をする時、相続人が利害関係人として証明書を請求できる) - 裁判の場合

その判決によって権利や義務が変わる人が利害関係人。 - 行政手続き(戸籍や住民票など)

本人だけでなく、配偶者や直系の親族など、直接関係がある人が利害関係人。

まとめ

死亡届は、亡くなった人の戸籍や住民票の処理、火葬・埋葬、税務手続きの基礎となる重要な手続きです。

- 提出前に死亡診断書や必要書類を用意

- 記入内容は戸籍と一致させる

- 提出後は戸籍や火葬許可証、税務署通知などの流れを把握

これらを理解して準備しておくことで、遺族の負担を少しでも軽くすることができます。

死亡届に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 死亡届は誰が提出するのですか?

A. 原則として、親族(同居の親族や同居していない親族)が届出人となります。ただし、実際には葬儀社が遺族に代わって提出するケースが多いです。

Q2. 死亡届はいつまでに提出しなければなりませんか?

A. 死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります(国外で亡くなった場合は3か月以内)。

Q3. 死亡届はどこに提出するのですか?

A. 届出地は以下のいずれかになります。

- 死亡地

- 死亡者の本籍地

- 届出人の所在地(住所地)

Q4. 死亡届に必要なものは何ですか?

A. 主に以下のものが必要です。

- 死亡届(医師による死亡診断書と一体になっている用紙)

- 届出人の印鑑(自治体によっては不要な場合あり)

- 届出人の本人確認書類

Q5. 死亡届を提出すると何ができますか?

A. 火葬許可証や埋葬許可証が発行され、葬儀や火葬が行えるようになります。また、戸籍への記載や税務署への通知など、行政上の必要な処理が開始されます。

Q6. 死亡届の用紙はどこで入手できますか?

A. 病院で医師が作成する死亡診断書と一体になっているため、病院で受け取るのが一般的です。役所でも配布されています。

Q7. 書き間違えた場合はどうすればいいですか?

A. 修正液は使用できません。訂正箇所に二重線を引き、訂正印を押して修正します。